幌内鉄道の歴史

日本で初めて鉄道が開通したのは、明治維新から間もない、1872年(明治5年)のことです。新橋(当時)~横浜(当時)間に初めての鉄道が開通し、2年後の1874年(明治7年)には大阪~神戸間にも開通しました。

石炭の発見をきっかけに、北海道初の鉄道開通へ

北海道への鉄道敷設は全国的にも早く、それから10年もかかりませんでした。きっかけとなったのは、三笠の石炭です。1868年(明治元年) に、現在の三笠市幌内地区で偶然、石炭が発見されました。全国的に産業革命が進展する中で石炭の発見は注目を集め、1879年(明治12年)には幌内地区の石炭を掘り出すため、北海道初の近代炭鉱となる幌内炭鉱が開鉱したのです。

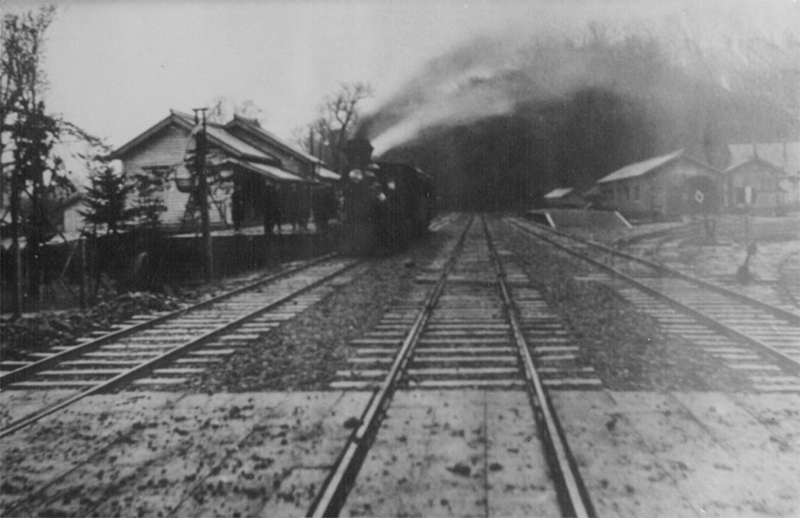

そして、掘り出された石炭を小樽港から道外へ搬出するため、アメリカから招かれたお雇い外国人であるクロフォード技師のもと、北海道初の鉄道である官営幌内鉄道が建設されました。まず1880年(明治13年)に手宮(現、小樽市)~札幌間が開通し、次いで1882年(明治15年)に札幌~幌内間が全通しました。

その後、炭鉱を背景に三笠のまちは大きく発展を遂げ、1959年(昭和34年)には最大人口62,781人に達しました。

廃線、そして鉄道村のオープンへ

しかし、石炭から石油への燃料革命が全国で進む中、石炭は需要を失い、炭鉱が次々と閉山していきました。輸送手段としても、自動車が普及したことで鉄道は徐々にその役割を奪われ、1987年(昭和62年)には岩見沢~幌内間(幌内線)が廃線となり、三笠の鉄道の歴史は幕を閉じてしまいました。

幌内鉄道は、石炭の輸送が直接の目的ではありましたが、石狩平野を中心として、北海道全域の農業や商工業の振興、生活物資の供給などの重要な役割も担い、北海道開拓の礎を築き上げました。北海道の発展に大きく貢献した幌内鉄道の歴史を記念して、1987年(昭和62年)、旧幌内駅跡地と旧三笠駅跡地に三笠鉄道村がオープンしました。